「不動産を相続したけれど、名義変更はまだ…」

そんなまま放置していませんか?

これまでは相続登記に明確な期限はなく、義務ではないとされていましたが、

2024年4月1日から法改正により義務化され、3年以内の申請が必要になりました。

この記事では、相続登記の義務化の背景、具体的な期限や罰則、放置によるリスクなどを、60代・70代の方にもやさしく、丁寧にご紹介します。

なぜ相続登記が義務化されたのか?

相続登記の義務化は、全国的に増え続けている「所有者不明土地問題」に対応するためです。

背景にある社会的課題

- 登記されずに放置された土地の増加

- 公共事業・防災計画・空き家対策などが進まない

- 相続人の代替わりで権利関係が複雑化

このままでは地域の再生や災害対策にも支障をきたすため、法律が改正されました。

相続登記の義務と期限について

いつから義務化されたの?

2024年4月1日から、不動産登記法が改正され、

相続人は「相続または遺贈によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」に登記申請を行う義務があります。

過去の相続も対象になる?

はい、2024年4月1日より前の相続であっても、まだ登記をしていない場合は義務の対象となります。

2024年4月1日時点で未登記の不動産は、

2027年3月31日までに登記を完了する必要があります。

期限を過ぎたらどうなる?罰則はあるの?

正当な理由なく登記を怠った場合、過料(罰金)が科される可能性があります。

罰則の内容

- 10万円以下の過料(行政上の罰)

- 相続人ごとに課される可能性あり

- 法務局からの催告後も応じなかった場合に対象

「知らなかった」では通用しない時代に変わりつつあります。

相続登記を放置することのリスクとは?

相続登記を先延ばしにすると、次のようなリスクがあります。

① 権利関係が複雑になる

- 複数の相続が重なる「二次相続」

- 孫・甥・姪まで相続が進む「代襲相続」

登記が進んでいないと、誰が権利者なのか特定できなくなることもあります。

② 売却・担保・活用が一切できない

不動産の名義が被相続人(故人)のままだと、

- 売却ができない

- リフォーム費用のローンなども組めない

- 担保に入れて借入することも不可

せっかくの資産が「使えない土地」になってしまいます。

③ 書類や戸籍が入手困難になる

相続から年月が経つと、

- 被相続人の戸籍が廃棄される

- 住民票の除票が取得できない

こうなると登記に必要な書類が揃わず、手続きが困難になる場合もあります。

間に合わない場合の対処策

① 正当な理由があれば過料は免除される

以下のような事情がある場合、罰則が免除される可能性があります。

- 相続人が重病・高齢・障害などで手続き困難

- 相続人同士で争いがあり、協議がまとまらない

- 戸籍収集に時間がかかる

② 「相続人申告登記」で暫定的に対応

どうしても遺産分割が進まない場合は、

自分が相続人であることだけを登記する「相続人申告登記」で義務を果たすことが可能です。

正式な所有権移転は後日でもOK。

とにかく“期限内に手続き”することが重要です。

相続登記を進める際のチェックリスト

1. 必要書類を確認する

- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)

- 相続人全員の戸籍・住民票

- 遺産分割協議書(協議が成立している場合)

- 不動産の登記事項証明書

2. 司法書士に相談する

不動産の名義変更は専門的な書類が多いため、

相続登記に慣れた司法書士への依頼が安心です。

3. 相続税の申告(10ヶ月以内)と合わせて進める

不動産を含む相続財産がある場合、

相続税の申告期限(相続発生から10か月)と合わせて登記を進めると効率的です。

まとめ|今後は「放置=リスク」。早めの対応を

- 2024年4月から相続登記が義務化

- 過去の相続も2027年3月末までに登記が必要

- 放置すると過料の対象になる可能性も

- 売却・活用・相続税申告にも影響が出る

相続登記は「資産を守るための第一歩」です。

不動産が関係する相続が発生したら、まずは登記の準備に着手しましょう。

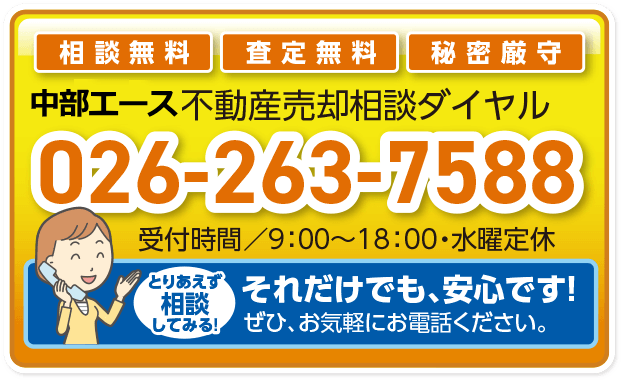

相続登記のご相談は中部エースへ

中部エースでは、長野市を中心に相続不動産の名義変更・売却相談を多数お受けしています。

✅ 空き家・相続トラブルの解決実績あり

✅ LINE・Zoom・訪問でのご相談対応OK

「自分のケースでも義務化の対象になるのか不安…」

そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。